LA PICCOLA INVASIONE

Giovedì 1 – domenica 4 giugno 2023 – Ivrea (Torino)

La parte del festival La grande invasione dedicata ai più piccoli

La Piccola Invasione offre a bambini e ragazzi l’occasione preziosa di incontrare autori, di ascoltare storie e di divertirsi e inventarsi con l’illustrazione e l’immagine. In collaborazione con tutte le scuole di Ivrea crea occasioni di incontro per studenti e insegnanti.

Fanno parte della Piccola Invasione i giornalisti in erba della redazione Le Cavallette, che saltellano qua e là per raccontare il festival con la loro rivista.

Per maggiori informazioni sul programma, consultate la pagina.

ANDERSEN FESTIVAL

Giovedì 8 – domenica 18 giugno 2023 – Sestri Levante (Genova)

A trasformare Sestri Levante, in Liguria, in un suggestivo angolo di Danimarca ci pensano l’Andersen Festival, uno dei più importanti festival italiani dedicato alle favole e al teatro, e l’omonimo premio letterario. Dalle letture alla ricostruzione delle tipiche atmosfere danesi, dall’8 al 18 giugno un grande teatro sul mare per grandi e bambini.

La stessa cittadina si trasforma nel corso dell’evento grazie anche mostre, esposizioni ed eventi che ne ridisegnano gli spazi urbani e sarà possibile “vivere” nei luoghi che hanno ispirato Andersen (la nativa Odense e l’isola di La Fionia) e respirarne l’universo creativo. Grandi protagonisti dell’evento, che ha come linee guida principali il teatro fisico e non verbale e il racconto, sono i bambini: sia perché è il loro lo sguardo (curioso e privo di pregiudizi) con cui tutti dovrebbero imparare a leggere il mondo sia perché sono diversi i laboratori e le attività che nel corso del Festival li vedono protagonisti attivi.

Per maggiori informazioni, consultate la pagina.

UNA MARINA DI LIBRI

Giovedì 8 – domenica 11 giugno 2023 – Palermo

Il fascino dell’eresia

“Il fascino dell’eresia” è il tema della quattordicesima edizione di Una Marina di Libri, il Festival dell’editoria indipendente, che si svolgerà da giovedì 8 a domenica 11 giugno, a Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola, 18) a Palermo. Tante le novità previste all’interno della rassegna, oltre alla presenza di importanti nomi della letteratura italiana e straniera che porteranno a Una Marina di Libri le loro ultime pubblicazioni, ci sarà spazio per eventi collaterali legati al mondo della cultura e dell’arte.

Come è d’abitudine, il festival ospiterà le più significative case editrici indipendenti del panorama culturale italiano e proporrà un ampio e ricco calendario di eventi per adulti, ragazzi e bambini: dalle presentazioni in anteprima ai dibattiti, dai laboratori alle letture animate per i più piccoli, dai concerti ai momenti dedicati a teatro, musica, cucina etc.

Per maggiori informazioni sul programma, consultate la pagina.

LIBRO APERTO

Venerdì 9 – domenica 11 giugno 2023 – Baronissi (Salerno)

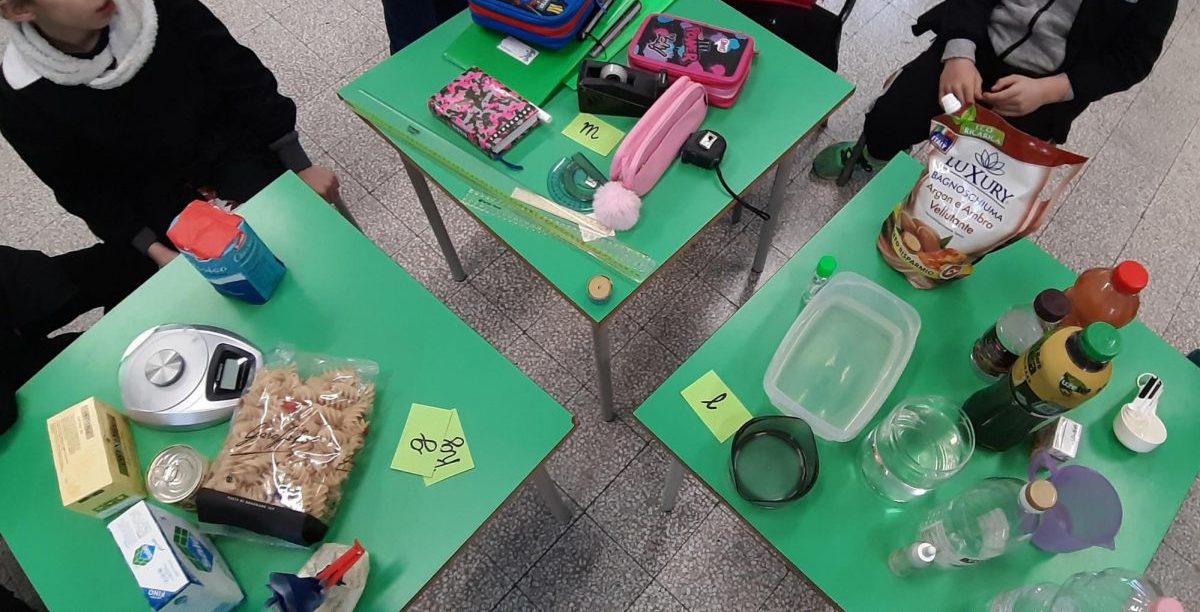

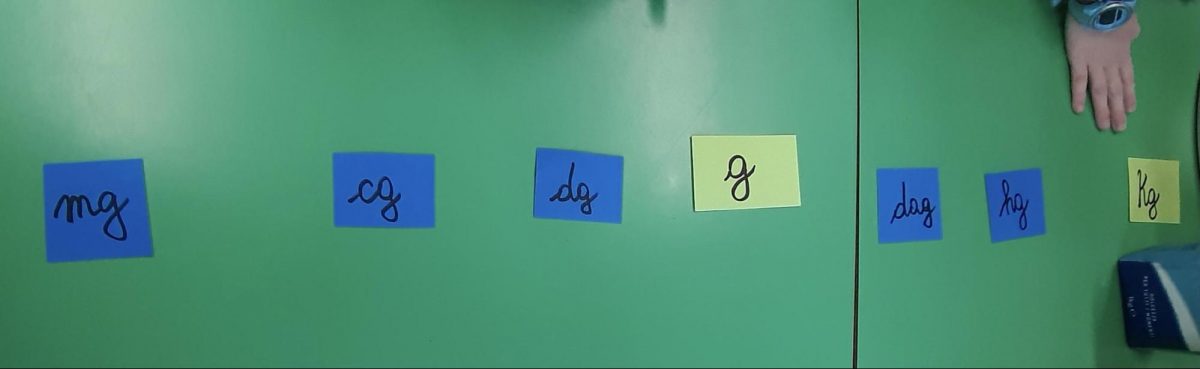

Libro Aperto è un festival diffuso dedicato interamente alla letteratura per ragazzi. Bambini e ragazzi tra i 5 e i 19 anni, divisi per fasce d’età, saranno chiamati a valutare e scegliere tra capolavori dello scenario letterario italiano, accuratamente selezionati e candidati da una giuria tecnica.

I giovani lettori saranno completamente immersi in laboratori creativi, masterclass, spettacoli, incontri con gli autori e con ospiti del mondo dello sport e dei social. Nei tre giorni di Festival le principali piazze cittadine saranno i luoghi nei quali si svolgeranno attività e laboratori adatti ad un pubblico a partire dai 3 anni. Laboratori di lettura per grandi e piccini, swap party, eventi teatrali, sport, musica e appuntamenti legati al riciclo e alla sostenibilità.

Per maggiori informazioni sul programma, consultate la pagina.

MARE DI LIBRI

Venerdì 16 – domenica 18 giugno 2023 – Rimini

Mare di libri è un festival realizzato dagli adolescenti; sono più di cento i volontari delle scuole medie e superiori che divisi in squadre (ognuna con il proprio compito specifico) svolgono tutte le mansioni legate alla gestione del festival: vendita di libri e biglietti per gli eventi, allestimento delle sale, coordinazione di giochi e laboratori, realizzazione di materiale audiovisivo fino all’accoglienza degli autori e degli ospiti.

Anche in questa edizione ospiti internazionali, editori, autori, autrici, ragazzi e ragazze si incontreranno per dialogare sulle parole, sui libri, sui linguaggi e attraverso di essi. Tre giorni di eventi, presentazioni, letture e approfondimenti che portano in città anche gruppi di lettura, scuole e appassionati da tutta Italia, in un evento unico sul panorama nazionale e che, negli anni, è diventato un punto di riferimento per il settore editoriale.

Per maggiori informazioni sul programma, consultate la pagina.

FESTA DELLA LETTERATURA BIMBI A BORDO

Giovedì 31 agosto – domenica 3 settembre 2023 – Guspini (Sud Sardegna)

Ombra – Luce

La festa della letteratura Bimbi a Bordo si presenta come un crocevia di sguardi sulla cultura dell’infanzia e un’occasione di incontro tra visioni e linguaggi che considerano l’oggetto libro lo strumento capace di dar vita alla rivoluzione dei piccoli passi.

La festa BaB ha una sezione dedicata alla sonorità della parola per la fascia 0/3 anni, una sezione specifica rivolta all’adolescenza e uno spazio adulti nel quale si riflette insieme aiutando i grandi ad incontrare il mondo dei più piccoli sugli stessi temi. I temi prescelti guardano con attenzione alle trame autentiche più apprezzate dai bambini lettori e alle grandi domande inaggirabili ancora considerate per certi aspetti “tabù”.

In questa edizione si è deciso di esplorare un territorio denso di storia e storie, ricco di bellezze naturali e di archeologia industriale, nuovi spazi consentiranno agli autori-ospiti di parlare di tante argomenti legati alla luce e al buio, al bene e al male, alla terra, al cielo e alle stelle, alla notte e al giorno, esplorando ciò che siamo percorrendo la nostra parte oscura e quella più luminosa.

Per maggiori informazioni sul programma, consultate la pagina.