La storia dell’arte si dipana in maniera a volte schizofrenica rispetto alla tendenza del gusto e degli interessi visuali del grande pubblico, che trascura spesso fenomeni e personalità artistiche di indubbio valore e di grande fascino. Valerio Terraroli, curatore della mostra in corso in questi mesi a palazzo Reale a Milano, dedicata al Realismo Magico, ci introduce nel mondo fascinoso e sottilmente inquietante di questo fenomeno artistico dai riflessi internazionali, cui l’Italia ha dato un contributo di alto spessore.

Il Realismo Magico – definizione coniata nel 1925 dal critico tedesco Franz Roh e ripresa e codificata da Massimo Bontempelli nel 1927 – non è uno stile o una corrente artistica organizzata, bensì un modo di percepire e interpretare la realtà quotidiana attraverso una pittura che, opponendosi alle tensioni dinamiche futuriste e alle sensibilità deformanti espressioniste, si distingue sia da un generico “ritorno all’ordine” antimodernista intriso di classicità, sia dalle più esplicite invenzioni metafisiche.

La rappresentazione oggettiva di un’atmosfera sospesa

L’ossimoro che descrive il Realismo Magico sottolinea la coesistenza di una rappresentazione oggettiva e di atmosfere sospese e surreali: la realtà, infatti, è il punto di partenza di una trasfigurazione che passa attraverso l’immaginazione e la meraviglia, capace di rivelare il mistero che si nasconde dietro il mondo rappresentato.

La declinazione realistico-magica emerge alla fine della Grande Guerra, con degli antefatti negli anni Dieci, e attraversa la pittura italiana degli anni Venti come una linea di forza autonoma e riconoscibile, in specie rispetto al Novecento italiano di Margherita Sarfatti, condividendo la sua rapida parabola con il panorama artistico internazionale e, in particolare, con quella pittura tedesca, definita della Neue Sachlickheit (“Nuova Oggettività”), contraddistinta da una figurazione oggettiva e cristallina, sospesa e straniante. Questa straordinaria stagione pittorica dell’incanto si estende fino agli esordi degli anni Trenta, prima di essere assorbita dalla più generale tendenza novecentista.

“La magia non è soltanto stregoneria: qualunque incanto è magia (…). Forse è l’arte il solo incantesimo concesso all’uomo e dell’incantesimo possiede tutti i caratteri e tutte le specie: essa è evocazione di cose morte, apparizione di cose lontane, profezia di cose future, sovvertimento delle leggi di natura, operati dalla sola immaginazione.”

(Massimo Bontempelli, 1927)

I precedenti e le suggestioni

Preludio alla poetica del Realismo Magico sono le ricerche di quegli artisti che operano un percorso a ritroso verso le fonti più limpide della pittura, ricercando la grazia della visione, la semplicità del sentire, la nostalgia dell’origine.

“Tutto è ritornato come nelle ere primordiali” scrive Carlo Carrà nel 1916, anno in cui l’artista comincia a meditare la lezione degli antichi maestri e a orientare il proprio lavoro nella direzione di una sorta di colto primitivismo. Un desiderio di semplicità e autenticità che fa riemergere quella ricerca carica di candore arcaico che rimanda alla naïvité del Doganiere Rousseau, ma che porta alla creazione di una pittura tutt’altro che ingenua, frutto di uno studio approfondito dell’arte antica e della geometria che dona alla composizione rigore e equilibrio.

I caratteri che connotano maggiormente l’arte del Realismo Magico – una quieta narrazione che cela un senso di attesa e di meraviglia, l’impressione di assistere a un’inspiegabile epifania – si possono riconoscere in Le figlie di Lot (1919) di Carrà [1] e in Silvana Cenni (1922) di Felice Casorati [2], così come nel bassorilievo di Arturo Martini Gli amanti (1920) [3] che condividono questa ricerca di un nuovo equilibrio nel quale la realtà viene filtrata alla luce di uno sguardo nitido, geometrico, immobile, in altre parole purificato da qualsiasi deformazione espressiva e interpretativa.

In tutti è sotteso il magistero della pittura di Giorgio de Chirico, che il fratello Alberto Savinio definisce “mago moderno”, artista capace di far emergere il mistero che si cela dietro l’apparenza.

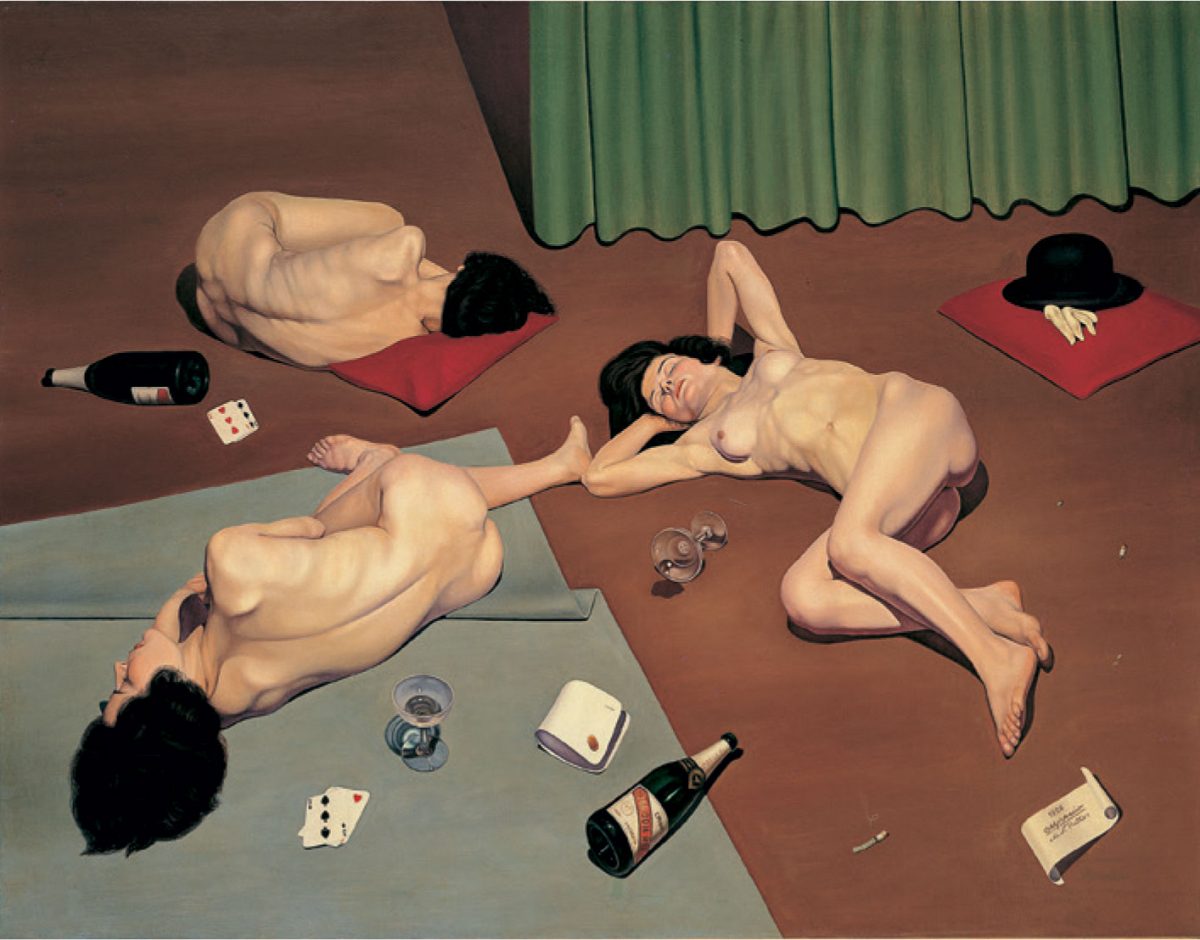

L’opera manifesto

Dopo l’orgia, dipinto nel 1928 da Cagnaccio di San Pietro [4], è emblematicamente uno dei manifesti pittorici del Realismo Magico per la potenza dell’oggettività descrittiva e per l’assoluto straniamento che l’immagine suggerisce: verità e sogno, Eros e Thanatos, denuncia e compiacimento voyeuristico si fondono in questo capolavoro rifiutato dalla giuria di accettazione della XVI Biennale di Venezia presieduta da Margherita Sarfatti per la crudezza della scena e per il sottile riferimento alla corruzione morale dei dirigenti fascisti (il fascio littorio nel gemello del polsino abbandonato sul tappeto).

Se il riferimento più esplicito è a Meriggio [5] esposto da Felice Casorati alla propria personale in Biennale nel 1924, Cagnaccio qui risolve la monumentale composizione su un piano di estrema durezza figurativa, sotto una luce artificiale e violenta in cui la carica erotica dei nudi femminili, diversamente scorciati, è totalmente anestetizzata da un alone di morte e di gelo fortemente affine a contemporanee soluzioni proposte dalla Neue Sacklickeit tedesca.

Fanno da contrappunto a questa oggettualizzazione del corpo femminile Primo denaro (1928), sempre di Cagnaccio, e, nella sua esplicita ambiguità, Arcadia proposta da Carlo Levi alla XIV Biennale (1924) [6], e da corollario le più elegantemente classicheggianti tele di Mario Tozzi (La toeletta del mattino; 1922) [7] e, soprattutto, del romano Mario Broglio (Le nacchere, La piscina, Romanzo) in cui il nudo contemporaneo è rivisitato alla luce dei modelli classici. Classicismo che innerva, per l’ormai novecentista Ubaldo Oppi, Nudo disteso (1925) “più vero del vero, fa pensare a correnti attuali della ricerca di un realismo esasperato. Il tappeto rossastro buttato in diagonale in un cortile (lo stesso ambiente ospiterà tra poco i gelidi Chirurghi) accoglie un’odalisca di Ingres passata dallo studio di Delacroix […]. Un gelido calore, per ridare vita all’eterno mito di Pigmalione” (Maurizio Fagiolo dell’Arco, 1988).

Una parabola di breve durata

Il Realismo Magico, in realtà, conclude la propria parabola nell’arco di pochi anni. Questa formula riemerge a più riprese nelle opere di Edita Broglio (Ritratto di signora su tarsia), di Ferruccio Ferrazzi, di Ubaldo Oppi (il decisamente antinovecentista e nuovo oggettivo Tre chirurghi [8], del 1926), ma soprattutto degli “inflessibili” Cagnaccio di San Pietro e Antonio Donghi, i quali perseverano nella loro scelta poetica e stilistica per tutti gli anni Trenta e poco oltre.

Cagnaccio descrive l’atmosfera malinconica della laguna veneziana, la dignità silente delle due popolane vestite di nero e in preghiera in La sera [9], del 1923, con la stessa modalità analitica con cui descrive, dopo più di un decennio, le tensioni muscolari e lo sforzo dei due barcaioli che trascinano la barca, in L’Alzana (1935) [10], come un novello Lucas Cranach, o meglio come il nuovo oggettivo Christian Schad, e con lo stesso approccio dipinge ritratti austeri, quali L’operaia, così come, nei medesimi anni, Edita Broglio dipinge il raffinato ritratto femminile pensato come un intarsio quattrocentesco. Ma è Antonio Donghi a portare all’estremo limite la parabola realistico magica con l’incomunicabilità raggelata riconoscibile in Gli amanti [11], Bambini alla finestra e nel malinconico Pescatore, ma soprattutto nello smaltato ed emblematico Suonatrice di chitarra.

La cifra inconfondibile del Realismo magico è, dunque, l’idea di un approccio mimetico alla realtà, dove mimesis non è mai sinonimo di meccanica riproduzione naturalistica, quanto costruzione di una realtà artificiale, per quanto verosimile, in cui la vita viene congelata affinché sia possibile scorgerne l’incantato e tragico mistero. Distanti anni luce dal generale diffondersi del novecentismo, nelle sue diverse declinazioni, e dal muralismo sironiano, i due artisti si ritirano ai margini dell’agone artistico e culturale poiché il mondo intorno a loro ha rinunciato al mistero, all’incanto dello sguardo, così come è rifuggito dalla lucidità critica e dalla descrizione analitica del quotidiano e della realtà contingente, insomma da quelle superfici smaltate, da quell’apparente distacco che, invece, dell’esistenza e del contingente è in grado di rivelare, inesorabilmente, tutte le contraddizioni interne e le irrisolte ambiguità.

La mostra

La mostra Realismo Magico in corso a palazzo Reale a Milano (dal 19.10.2021 al 27.02.2022) ripercorre le vicende, i temi prediletti e gli autori principali del fenomeno Realismo Magico attraverso una selezione di capolavori provenienti da un’importante collezione privata intorno alla quale si sono costruiti dei confronti e delle suggestioni con opere italiane e straniere. La mostra è dedicata alla memoria di Elena Marco che ha sempre creduto e sostenuto questo progetto e ad Emilio Bertonati, il gallerista che ha fatto conoscere l’arte del Realismo magico italiano e della Neue Sachlickeit tedesca a partire dai primi anni Settanta.

Per approfondire l’argomento con l’analisi di alcune opere presenti alla mostra milanese fatta dalla viva voce del curatore, puoi vedere il video:

Didascalie delle immagini

1 Carlo Carrà, Le figlie di Loth, 1919, olio su tela, 111×80 cm, Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto / Collezione VAF-Stiftung

2 Felice Casorati, Ritratto di Silvana Cenni, 1922, tempera su tela, 205 x 105 cm, collezione privata.

3 Arturo Martini, Gli amanti, 1920, bassorilievo in gesso patinato, 75 cm x 12 cm x 90 cm, Milano, Casa Necchi Campiglio.

4 Cagnaccio di San Pietro, Dopo l’orgia, 1928, olio su tela, 140 x 180 cm, collezione privata

5 Felice Casorati, Meriggio, 1923, olio su tela, 119,5 x 130 cm, Trieste, Museo Revoltella, Galleria d’Arte Moderna

6 Carlo Levi, Arcadia, 1923, olio su tela, 66,5 x 103,5 cm, Roma, Fondazione Carlo Levi in prestito permanente al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

7 Mario Tozzi, La toeletta del mattino. Composizione, 1922, olio su tela, 106 x 114 cm, Verbania, Museo del paesaggio

8 Ubaldo Oppi, Tre chirurghi, 1926, olio su tela, 148×123 cm, Vicenza, Musei civici

9 Cagnaccio di San Pietro, La sera, 1923, olio su tela, Genova, Galleria d’Arte moderna

10 Cagnaccio di San Pietro, L’alzana, 1926, olio su tela, 200 x 173 cm, Venezia, Collezione d’arte della Fondazione Cariplo di Venezia

11 Antonio Donghi, Gli amanti alla stazione (La partenza), 1933, 116 x 67 cm, Campodarsego (PD), Fondazione Chiara e Francesco Carraro

There are a lot of definitions that have been given but the main concept is always the same: mixing face to face teaching with multiple online learning techniques and materials.²

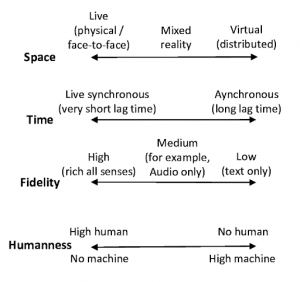

There are a lot of definitions that have been given but the main concept is always the same: mixing face to face teaching with multiple online learning techniques and materials.²  The elements that play a role in Blended learning are mainly four: Space, Time, Fidelity and Humanness. The different mix of the four elements gives life to an infinite number of activities³ such as flipped classroom, team-based learning, experiential learning, problem-based learning, cooperative learning and many more.

The elements that play a role in Blended learning are mainly four: Space, Time, Fidelity and Humanness. The different mix of the four elements gives life to an infinite number of activities³ such as flipped classroom, team-based learning, experiential learning, problem-based learning, cooperative learning and many more.